Неоконченный поиск – философская автобиографию Карла Раймунда Поппера (1902-1994), крупнейшего философа науки и социального мыслителя XX века. Повествование автора об особенностях его интеллектуального становления и философской эволюции разворачивается на фоне масштабных событий XX века – первой мировой войны, межвоенного лихолетья 1920–1930 годов, вынужденной эмиграции и годов скитаний. Автор приоткрывает перед читателем вход в лабораторию своей мысли, показывает рождение своих главных философских концепций и идей через призму споров с коллегами, друзьями и оппонентами.

Карл Поппер. Неоконченный поиск. Интеллектуальная автобиография. – М: Праксис, 2014. – 304 с.

Скачать краткое содержание в формате Word или pdf (конспект составляет около 6% от объема книги)

На момент публикации заметки книга доступна в букинистических магазинах

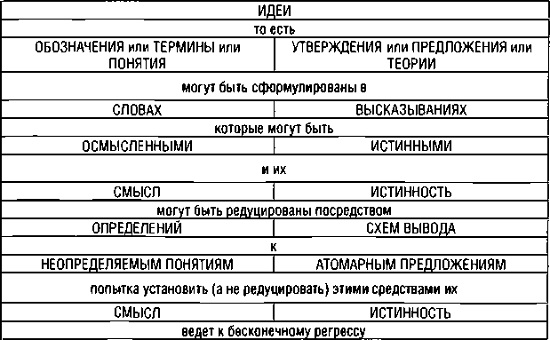

Лет в 20 я сам дал себе совет: «Никогда не позволяй быть втянутым в серьезное обсуждение проблем, касающихся слов и их смыслов. Всерьез должны обсуждаться только факты и утверждения о фактах: теории и гипотезы; проблемы, которые они решают, и проблемы, которые они ставят». Забвение реальных проблем во имя проблем вербальных – самый верный путь к интеллектуальной гибели. Несмотря на полную логическую аналогию между левой и правой сторонами таблицы рис. 1), левая сторона философски неважна, в то время как правая философски бесконечно важна. Моя собственная анти-эссенциалистская позиция подразумевает, что вопросы «Что-такое?..» типа «Что такое искусство?» никогда не бывают подлинными проблемами.

Рис. 1. Смысл слов и утверждения о фактах

Всякий, кто когда-нибудь занимался переводом, знает, что не существует такой вещи, как грамматически правильный и при этом почти буквальный перевод любого интересного текста. Любой хороший перевод является интерпретацией первоначального текста.

Как сделать наши смыслы или значения яснее, если требуется рост ясности, или точнее, если требуется рост точности? В свете моего заклинания главным ответом на этот вопрос является: любое движение в направлении роста ясности или точности должно быть движением ad hoc или пошаговым, поэтапным. Если из-за недостатка ясности возникает недопонимание, не пытайтесь сооружать новые и более солидные основания, чтобы воздвигнуть на них более точный «концептуальный каркас», но переформулируйте вашу формулировку ad hoc, чтобы избежать недопонимания, которое уже возникло или которое вы можете предвидеть. И всегда помните, что невозможно говорить так, чтобы вас не могли неправильно понять: всегда найдутся те, кто поймет вас неправильно.

Развал австрийской империи и последствия Первой мировой войны, голод, голодные бунты в Вене и галопирующая инфляция разрушили мир, в котором я вырос. В конце 1918 года я решил бросить школу и учиться самостоятельно. Я поступил в Венский университет, сначала вольнослушателем, поскольку не получил аттестата до 1922 года, когда и был зачислен студентом. Стипендий не было, но стоимость обучения была номинальной. И любой студент мог посещать любой курс лекций.

Мы учились, и мы рассуждали о политике. Существовали три главные политические партии: социал-демократы и две антисоциалистические партии. Некоторое время я относился к коммунистам с подозрением, но весной 1919 года я вместе с несколькими моими друзьями был обращен их пропагандой. Около двух или трех месяцев я считал себя коммунистом. Вскоре я был разочарован. Коммунизм — это вера, которая обещает дать нам лучший мир. Но я спрашивал себя, что я на самом деле знал.

Конечно, я что-то читал из Маркса и Энгельса — но понимал ли я на самом деле прочитанное? Рассматривал ли я его критически, что обязан делать каждый, прежде чем примет веру, оправдывающую любые средства ради достижения далекой цели? Я принял опасную веру некритично и догматично. Реакция на это сделала меня скептиком.

В возрасте семнадцати лет я уже был анти-марксистом. Я осознал догматический характер этой веры и ее невероятное интеллектуальное высокомерие. Было ужасным безосновательно приписывать себе род знаний, который приказывал рисковать жизнями других людей ради некритично воспринятой догмы или ради мечты, которая могла оказаться нереализуемой. Особенно плохо это было для интеллектуала, для человека, который умел читать и мыслить. То, что я попал в такую ловушку, страшно угнетало меня. Как только я взглянул на марксистскую теорию критическим взглядом, дыры, пробелы и противоречия в ней стали для меня очевидными.

Встреча с марксизмом дала мне ряд уроков. Она научила меня мудрости изречения Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю». Она запечатлела во мне ценность интеллектуальной скромности. И она заставила меня хорошо понять различия между догматическим и критическим мышлением.

В 1919 году я узнал об Эйнштейне. Более всего меня впечатлило то, что Эйнштейн недвусмысленно заявил, что он будет считать свою теорию неприемлемой, если она провалит определенные проверки. Так, он писал, например: «Если красное смещение спектральных линий вследствие гравитационного потенциала не существует, тогда общая теория относительности окажется неприемлемой». В этом заключается подход, разительно отличавшийся от догматического подхода Маркса, Фрейда, Адлера.

Таким образом, в конце 1919 года я пришел к выводу, что научный подход — это критический подход, который ищет не верификаций, а решающих проверок — проверок, которые могли бы опровергнуть проверяемую теорию, но никогда не утвердить ее истинность.

В начале этого периода я продолжил развивать свои идеи о демаркации между научными теориями (как теория Эйнштейна) и псевдонаучными теориями (как теории Маркса, Фрейда и Адлера). Мне стало ясно, что то, что делает теорию или утверждение научным, состоит в их способности отвергать или исключать возможность некоторых событий — запрещать или не допускать существование таких событий. Таким образом, чем больше теория запрещает, тем больше она нам говорит.

То, что характеризует творческое мышление, мне часто представляется в виде способности прорываться сквозь барьеры множества — или варьировать множество, — из которого черпает свои пробы менее творческий мыслитель. Эта способность часто является результатом культурной сшибки. Такая сшибка может помочь нам прорваться сквозь обычные границы нашего воображения. Однако замечания, подобные вышеприведенному, едва ли удовлетворят тех, кому нужна психологическая теория творческого мышления, и в особенности научного открытия. Потому что теория, которую они ищут, это теория успешного мышления. Мне кажется, что потребность в теории успешного мышления никогда не может быть удовлетворена, и это не то же самое, что потребность в теории творческого мышления. Успех зависит от многих вещей — например от удачи.

Но самое существенное в «творческом» или «изобретательном» мышлении, как мне видится, состоит в соединении интенсивного интереса к некоторой проблеме (и поэтому готовности начинать все снова и снова сначала) с высоко критическим мышлением; с решимостью подвергать сомнению даже те предпосылки, которые для менее критического ума определяют пределы множества, из которого выбираются пробы (предположения); со свободой воображения, которая позволяет нам видеть такие источники ошибок, о которых мы до сих пор не подозревали: возможные предрассудки, требующие критического рассмотрения. (По моему мнению, большая часть исследований по психологии творческого мышления довольно бесплодны.)

Мой главный пункт состоял в том, что догматический способ мышления существует благодаря наличию врожденной потребности в регулярностях и врожденных механизмов открытия — механизмов, которые заставляют нас искать регулярности. Не существует такой вещи, как непредвзятое наблюдение. Всякое наблюдение представляет собой активность, имеющую цель (найти или проверить наличие некоторой регулярности, которое, по крайней мере, смутно предполагается); активность, направляемую проблемами и контекстом наблюдений («горизонтом ожиданий»).

Опыт есть результат активного исследования организма, поиска регулярностей или инвариантов. Нет такой вещи, как восприятие, кроме как в контексте интересов и ожиданий, а, следовательно, регулярностей или «законов». Все это привело меня к точке зрения, что предположение или гипотеза должны идти впереди наблюдения или восприятия.

Мне присвоили докторскую степень в 1928 году, а в 1929-м я получил право преподавать математику и физику в средней школе.

Фальсификация, или опровержение теорий путем фальсификации или опровержения ее дедуктивных следствий, была дедуктивным выводом. Из этой точки зрения следовало, что научные теории, пока их не фальсифицируют, всегда остаются гипотезами или предположениями. Научный прогресс состоит в движении по направлению к теориям, которые говорят нам все больше и больше, — теориям с более богатым содержанием. Однако, чем более теория говорит, тем больше она исключает или запрещает и тем больше возможности ее фальсификации. Поэтому теория с более богатым содержанием — это теория, которая может быть подвергнута более суровой проверке. Это соображение привело к теории, в которой научный прогресс оказался состоящим не в накоплении наблюдений, а в опровержении менее хороших теорий и их замене лучшими теориями, в частности теориями с более богатым содержанием. Таким образом, теории соревнуются между собой — в духе дарвиновской борьбы за существование.

Мне никогда не приходило в голову писать книгу. Я развивал свои идеи из острого интереса к проблемам, а затем записывал некоторые из них, потому что находил, что это не только способствует их прояснению, но и необходимо для самокритики. Но мне рекомендовали написать книгу. Она была посвящена двум проблемам — проблеме индукции и проблеме демаркации — и их взаимоотношению. Поэтому я назвал ее «Две основные проблемы теории познания».

Книгу приняли к публикации в 1933 году. Но и она была возвращена издательством как слишком длинная. Они настаивали на лимите в пятнадцать печатных листов (двести сорок страниц). В конце концов книга была опубликована под названием Logik der Forschung (Логика научного исследования).

С точки зрения методологии мы начинаем наше исследование с проблем. Решение, всегда пробное, состоит из теории, гипотезы, предположения. Мы сравниваем и критически обсуждаем различные конкурирующие теории, пытаясь обнаружить их недостатки. Этот взгляд на науку может быть описан как селективный или дарвинистский. В противоположность ему, теории метода, утверждающие, что нам следует использовать индукцию, или настаивающие на верификации (а не на фальсификации), являются типично ламаркистскими: они подчеркивают инструктивность вместо селективности окружающей среды.

В июле 1927-го, после большой бойни в Вене, я начал опасаться худшего: что демократические бастионы Центральной Европы падут и тоталитарная Германия начнет новую войну. Конечно, я был паникером. Однако, по сути, я оценивал ситуацию правильно. Я понимал, что социал-демократы (единственная остававшаяся политическая партия с сильной демократической составляющей) были не в силах противостоять тоталитарным партиям в Австрии и Германии.

Значительную роль в этих ожиданиях играла моя оценка еврейской проблемы. Оба моих родителя родились в иудейской вере, но были крещены в протестантской (лютеранской) церкви. После долгих размышлений мой отец решил, что жизнь в преобладающем христианском обществе накладывала на него обязательства как можно меньше раздражать окружающих и попытаться ассимилироваться с ними.

Вуджер предложил мне ответить на рекламное сообщение, объявлявшее о наличии вакансии преподавателя философии в университете Новой Зеландии (в Кентерберийском университетском колледже). В канун Рождества 1936 года, я получил телеграмму, предлагавшую мне позицию лектора в городе Крайстчерч в Новой Зеландии.

Я и моя жена уволились из школы, и через месяц мы выехали из Вены в Лондон. После пятидневной остановки в Лондоне мы отправились морем в Новую Зеландию и прибыли в Крайстчерч в первую неделю марта 1937 года, как раз к началу новозеландского академического года. Я был уверен, что скоро понадобится моя помощь австрийским беженцам от Гитлера. Но прошел еще год, прежде чем Гитлер вторгся в Австрию и раздались первые мольбы о помощи.

В те времена Новая Зеландия не имела иных контактов с миром, кроме как через Англию, расположенную на расстоянии пяти недель пути. Воздушного сообщения не было, а писем можно было ждать не ранее, чем через три месяца после отправки. В Первой мировой войне эта страна понесла чудовищные потери, но все это было забыто. Немцам симпатизировали, а о войне здесь и не помышляли.

Сначала я сконцентрировался — помимо преподавания (философию преподавал я один) — на теории вероятности.

Книги Нищета историцизма и Открытое общество и его враги были моим вкладом в военные усилия. Эти книги были задуманы как защита свободы от тоталитарных и авторитарных идей и как предупреждение об опасности историцистских суеверий. Обе они выросли из теории познания Logik der Forschung и из моего убеждения, что наши часто неосознанные воззрения на теорию познания и его центральные проблемы («Что мы можем знать?», «Насколько достоверно наше знание?») решительно определяют наш подход к себе и к политике.

Наше знание растет методом проб и устранения ошибок и главное различие донаучного и научного роста состоит в том, что на научном уровне мы осознанно занимаемся поиском наших ошибок — осознанное применение критического метода становится главным инструментом роста.

Одна из главных линий аргументации «Открытого общества» направлена против этического релятивизма. Тот факт, что этические ценности или принципы могут приходить в столкновение друг с другом, не делает их бесполезными. Этические ценности или принципы могут быть открыты или даже изобретены. Они могут быть релевантными в одной ситуации и не относящимися к делу в другой. Они могут быть доступны одним людям и недоступны другим. Но все это очень отличается от релятивизма, то есть от доктрины, провозглашающей, что защитить можно любой набор ценностей.

Я очень полюбил Новую Зеландию, даже несмотря на враждебность, проявленную к моей работе со стороны некоторых представителей университетской администрации, и я был готов оставаться там и дальше. Но в начале 1945 года я получил телеграмму, подписанную Хайеком, в которой мне предлагалось место лектора в Лондонской школе экономики.

С тех пор, как мы вернулись в Англию, у меня не было ни одного часа, когда бы я был несчастен как философ. Я много работал, и мне часто приходилось сталкиваться с глубокими неразрешимыми проблемами. Но я испытывал величайшее счастье, когда я находил новые проблемы, боролся с ними и понемногу двигался вперед. Ни мне, ни моей жене не нравилось жить в Лондоне, но с тех пор, как в 1950 году мы переехали в город Пенн графства Букингемшир, я, мне кажется, стал самым счастливым философом из всех, которых встречал.

В 1949 году я был произведен в звание профессора логики и научного метода Лондонского университета. В 1949 году я получил приглашение прочесть лекции памяти Уильяма Джеймса в Гарварде. Это привело к моей первой поездке в Америку. Я полюбил Америку с первого взгляда, возможно, потому, что перед этим у меня были некоторые предубеждения против нее. В 1950 году там царил дух свободы и личной независимости, который не существовал в Европе.

Это были ранние дни маккартизма — крестового похода против коммунизма, предпринятого ныне полузабытым сенатором Маккарти, — но, судя по общей атмосфере, я полагал, что это движение, питавшееся страхами, в конце концов потерпит поражение. Вернувшись в Англию, я поспорил об этом с Бертраном Расселом. Должен теперь отметить, что ситуация развивалась в совершенно другом направлении. Утверждение, что «здесь этого никогда не случится» всегда ошибочно: диктатура может произойти везде.

Тем, что наш визит оказал на нас такое огромное и длительное воздействие, мы обязаны Эйнштейну. Меня пригласили в Принстон, где я на семинаре прочитал статью «Индетерминизм в квантовой физике и в классической физике». Во время дискуссии Эйнштейн высказал несколько кратких слов согласия, а Бор говорил долго. Тот факт, что на моей лекции присутствовали и Эйнштейн, и Бор, я считаю самым большим комплиментом из всех, которые я когда-либо получал. Я также еще раз встретился с Куртом Геделем, и мы обсудили с ним некоторые аспекты возможной значимости для физики его теоремы о неполноте.

Уже в 1937 году, пытаясь осмыслить знаменитую диалектическую триаду (тезис: антитезис: синтез), интерпретируя ее как форму метода проб и ошибок, я предположил, что все научные дискуссии начинаются с проблемы (П1), которой мы предлагаем некоторое пробное решение — пробную теорию (ПТ); эта теория затем критикуется в процессе элиминации ошибок (ЭО); и, как в случае с диалектикой, процесс возобновляется: теория и ее критическое рассмотрение порождают новые проблемы (П2):

П1 → ПТ → ЭО → П2

Изучая вопрос «Что возникает раньше, — проблема или теория?», нашел его неожиданно плодотворным и трудным. Ибо практические проблемы возникают потому, что нечто пошло не так, вследствие неожиданного события. Но это означает, что живой организм, будь то человек или амеба, перед этим уже приспособился (быть может, неумело) к окружающей среде, развив некоторое ожидание или какую-нибудь другую структуру (скажем, орган). Однако такое приспособление является досознательным развитием теории; а поскольку любая практическая проблема возникает относительно некоторого приспособления указанного рода, то практические проблемы, по сути, насыщены теориями.

Я поддерживал со Шредингером довольно регулярные контакты путем переписки и личных встреч в Лондоне, а позднее в Дублине, Альпбахе в Тироле и в Вене. Мы жестоко расходились по многим вопросам. Одна схватка произошла у нас по поводу моей статьи «Стрела Времени», в которой я утверждал существование физических процессов, которые необратимы независимо от того, сопровождаются они ростом энтропии или нет. Еще один спор произошел по поводу одного из его тезисов, изложенного в его книге Что есть жизнь? Это работа гения, особенно короткий раздел «Запись наследственного кода», уже своим названием, указывающий на одну из важнейших биологических теорий. Действительно, это чудо-книга: написанная для образованного неспециалиста, она содержит новые и пионерские идеи.

Однако, ответ на главный вопрос «Что есть жизнь?», кажется мне ошибочным. Когда мы говорим, что кусок материи является живым?» Шредингер дает ответ: «Он питается «отрицательной энтропией. Живой организм кажется загадочным именно в силу его способности избегать быстрого угасания в инертное состояние равновесия… Таким образом, способ, при помощи которого живому организму удается оставаться стационарным на достаточно высоком уровне упорядоченности (= достаточно низком уровне энтропии), на самом деле состоит в постоянном высасывании упорядоченности из окружающей среды». Я не согласился, ибо то же самое верно и для любой паровой машины.

Много моей работы в последние годы было посвящено защите объективности. Я не отрицаю существование субъективного опыта, ментальных состояний, интеллекта и разума; более того, я приписываю им высочайшую важность. Но я полагаю, что наши теории об этом субъективном опыте, о разуме, должны быть столь же объективными, как и любые другие теории. А под объективной я имею в виду теорию, с которой можно спорить, которую можно подвергнуть рациональной критике и, желательно, которую можно проверить — такую, которая не просто апеллирует к нашей субъективной интуиции.

Самым главным в объективистском подходе является его признание (1) объективных проблем, (2) объективных достижений, то есть решений проблем, (3) знания в объективном смысле, (4) критицизма, который предполагает наличие объективного знания в форме лингвистически сформулированных теорий.

Я использую теорию объективной истины Тарского, которая объясняет истину соответствием фактам. Тарский говорит, что теория, которая имеет дело с любыми взаимоотношениями между утверждениями и фактами, должна быть способной говорить (а) об утверждениях и (b) о фактах. Для того, чтобы мочь говорить об утверждениях, она должна использовать имена утверждений, описания утверждений и, возможно, такие слова, как «утверждение»; то есть эта теория должна быть сформулирована в метаязыке — в языке, на котором можно говорить о языке. А для того, чтобы мочь говорить о фактах и о предполагаемых фактах, она должна использовать имена фактов, или описания фактов и, возможно, такие слова, как «факт».

Мы можем сказать: Утверждение на немецком языке, состоящее из трех слов, «Gras», «ist» и «grün», в этом порядке, соответствует фактам, если и только если трава зелена. В первой части этой формулы дается описание немецкого утверждения (описание дается на русском языке, который служит в качестве нашего метаязыка, и частично состоит в цитировании немецких слов); а вторая часть содержит описание (также на русском языке) (предполагаемого) факта, (возможного) состояния дел. А полностью утверждение делает заявление о соответствии.

Теория истины как соответствия, рассматривает истину как объективное явление — как свойство теорий, а не опыт, веру или что-нибудь субъективное вроде этого. Если мы соглашаемся использовать термин «истинный» только в объективном смысле, то имеется много утверждений, истинность которых мы можем доказать; но у нас не может быть всеобщего критерия истины. Если бы у нас был такой критерий, то мы были бы всезнающими. В соответствии с результатами Гёделя и Тарского у нас нет даже всеобщего критерия истинности утверждений арифметики, хотя мы, конечно, знаем бесконечное множество истинных арифметических утверждений.

Если бы мы не устанавливали верность схем вывода, то нам пришлось бы руководствоваться догадками — то есть интуицией; без интуиции обойтись нельзя, но она очень часто сбивает нас с правильного пути. Ни одно утверждение не является истинным, и ни одна схема вывода — верной только потому, что мы чувствуем, что это так. Нельзя сказать: это утверждение истинно или этот вывод верен, потому что я верю в них, или потому что они самоочевидны, или потому что обратное немыслимо. Тем не менее на протяжении сотен лет такого рода разговоры служили субъективистским философам вместо аргументации.

Согласно теории Сциларда, прирост информации или знания следует интерпретировать как снижение энтропии.

Моя Logik der Forschung содержала теорию роста знания методом проб и ошибок — то есть дарвинистского отбора или селекции, а не ламаркистского обучения или инструкции. Мне кажется, дарвинизм относится к ламаркизму так же, как дедуктивизм к индуктивизму, Отбор или селекция к инструкции или обучению через повторение, Критическое устранение ошибок к оправданию.

Я пришел к выводу, что дарвинизм является не проверяемой научной теорией, а метафизической исследовательской программой — возможным каркасом для проверяемых научных теорий. Кроме того, я считаю дарвинизм приложением того, что я называю «ситуационной логикой». Дарвинизм как ситуационная логика может быть понят следующим образом. Пусть существует мир, среда с ограниченным постоянством, населенная сущностями с ограниченной изменчивостью. Тогда некоторые из сущностей, произведенных изменчивостью (те, которые «соответствуют» условиям среды), могут «выжить», в то время как другие (которые противоречат этим условиям) будут устранены.

Я не думаю, что дарвиновская теория может объяснить происхождение жизни. Мне кажется вполне возможным, что жизнь настолько невероятна, что ничего не может «объяснить», почему она появилась; так как статистические объяснения должны оперировать в конечном счете с очень высокими вероятностями. Но если наши высокие вероятности являются просто низкими вероятностями, которые стали высокими в силу бесконечности имеющегося времени, то нам не следует забывать, что таким образом можно объяснить все что угодно.

Если мы принимаем взгляд на дарвиновскую теорию как на ситуационную логику, то становится объяснимым странное сходство между моей теорией роста знания с дарвинизмом: и то и другое являются примерами ситуационной логики.

Дарвинизм является метафизическим, потому что он не проверяем. И все же эта теория бесценна. Совершенно ясно, что в попытках объяснения экспериментов с бактериями, которые приспосабливаются, скажем, к действию пенициллина, нам отчасти помогает теория естественного отбора. Несмотря на свою метафизичность, она проливает яркий свет на очень конкретные и очень практические исследования. Она позволяет нам рациональным образом объяснять приспосабливаемость к новой среде (такому, как пенициллиновая среда): она предполагает наличие механизма адаптации и даже позволяет подробно изучать этот механизм в работе. И до сих пор она остается единственной теорией, способной на все это.

Моя позиция поддерживает теорию несводимости и эмерджентности. (1) Я считаю, что не существует биологических процессов, которые не коррелировали бы в малейших деталях с физическими процессами или не могли бы быть последовательно проанализированными в физико-химических терминах. Однако ни одна физико-химическая теория не может объяснить

появления новой проблемы, и ни один физико-химический процесс как таковой не может решить проблемы.

Мы должны отличать друг от друга: физическую проблему = проблему физика; биологическую проблему = проблему биолога; проблему организма = проблему типа: Как мне выжить? Как мне размножиться? Как мне меняться? Как мне приспосабливаться? рукотворную человеческую проблему = проблему типа: Как мне контролировать отходы производства? Из этих различений выводится следующий тезис: проблемы организмов не являются физическими: они не являются ни физическими объектами, ни физическими законами, ни физическими фактами. Они представляют собой специфически биологическую реальность; они «реальны» в том смысле, что их существование может приводить к биологическим следствиям.

Если мы называем мир «вещей» — или физических объектов — первым миром, а мир субъективного опыта (такого как мыслительные процессы) — вторым миром, то мы можем назвать мир утверждений в себе третьим миром (теперь я предпочитаю называть эти три мира «миром 1», «миром 2» и «миром 3»).

Я обнаружил, что должен населить мой мир 3 не только одними утверждениями; и я поместил туда, вдобавок к утверждениям или теориям, проблемы и аргументы, особенно критические аргументы. Потому что теории следует обсуждать только в свете проблем, которые они могут решить. Типичными объектами мира 3 можно назвать книги и журналы, особенно если в них развиваются и обсуждаются теории.

Только мир 2, в качестве посредника между миром 1 и миром 3, делает возможным взаимодействие мира 1 и мира 3.

Можно было бы легко посчитать безвременным весь мир 3, что предлагалось Платоном для мира Форм или Идей. Нам только нужно будет предположить, что мы никогда не изобретаем теории, а всегда только открываем их. Таким образом, у нас будет безвременный мир 3, существующий до появления жизни и после того, как вся жизнь исчезнет, мир, маленькие кусочки которого человеку удалось кое-где открыть. Это возможная точка зрения, но она мне не нравится.

Я предлагаю другую точку зрения. Я считаю мир 3 по сути продуктом человеческого разума. Именно мы творим объекты мира 3. То, что эти объекты имеют свои собственные внутренние и автономные законы, создающие неожиданные и непредвиденные следствия, является только примером (хотя и очень интересным) более общего правила, говорящего, что все наши действия имеют такие следствия. Таким образом, я рассматриваю мир 3 как продукт человеческой деятельности, чье воздействие на нас столь же велико или даже больше, чем воздействие нашего физического окружения.

Я считаю мир 3 проблем, теорий и критических аргументов одним из результатов эволюции человеческого языка, обратно воздействующим на эту эволюцию.

Проблема тела и разума. Я предлагаю рассматривать человеческий разум в первую очередь как орган, производящий объекты человеческого мира 3 (в широком смысле) и взаимодействующий с ними. Таким образом, я предлагаю рассматривать человеческий разум как производителя человеческого языка, основные предрасположенности к которому являются врожденными, а также как производителя теорий, критических аргументов и многих других вещей, таких как ошибки, мифы, истории, анекдоты, инструменты и произведения искусства.

Ценности возникают вместе с проблемами. Но, ни ценности, ни проблемы не могут быть выведены или каким-нибудь другим образом получены из фактов, хотя они часто относятся к фактам и связаны с фактами.

Допуская, что мир 3 порождается нами, я подчеркиваю его значительную автономность и его неизмеримое воздействие на нас. Благодаря нашему взаимодействию с миром 3 мы имеем нашу рациональность и практику критического и самокритического мышления и действия. Благодаря ему мы имеем наш умственный рост.