Следует заметить, что это второй труд Карла Поппера, прочитанный мною. Первый (см. Карл Поппер. Логика научного исследования) дался сложно, поэтому я долго не решался повторить опыт. Тем не менее, большое число ссылок на Поппера (в том числе, моих «любимчиков» Канемана и Талеба) поощрили меня на риск. И надо сказать, что этот труд дался существенно проще. То ли язык более человеческий, то ли я поднаторел… Вообще, в последнее время я стал замечать, что меня больше тянет на классику. Недавно вычитал нечто созвучное у Талеба:

Один из моих студентов… спросил меня, как выбирать книги для чтения. «То, что вышло за последние двадцать лет, читайте по возможности меньше», – выпалил я с раздражением… Мой совет казался непрактичным, но студент в итоге пристрастился к трудам Адама Смита, Карла Маркса и Хайека, и эти тексты он рассчитывает цитировать, когда доживет до восьмидесяти. После культурного отрезвления он сказал мне, что неожиданно понял: все его ровесники читают современные материалы, а те моментально устаревают.

Поппер Карл Р. Объективное знание. Эволюционный подход. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 384 с. (впервые книга вышла в 1972 г.)

Скачать краткий конспект в формате Word или pdf

Со времен Декарта, Гоббса, Локка и их школы, в которую входит не только Дэвид Юм, но и Томас Рид, теория человеческого знания в основном была субъективистской: знание рассматривалось как особо надежный вид человеческого мнения, а научное знание — как особо надежный вид человеческого знания. Статьи, вошедшие в эту книгу, порывают с традицией, которую можно проследить вплоть до Аристотеля, — с традицией этой теории знания, основанной на здравом смысле. Я большой поклонник здравого смысла и утверждаю, что он по существу самокритичен. Но хотя я готов до конца отстаивать существенную истинность реализма, основанного на здравом смысле, я в то же время считаю основанную на здравом смысле теорию знания грубейшим субъективистским заблуждением. Это заблуждение подчинило себе всю западную философию. Я предпринял попытку искоренить его и заменить его объективной теорией знания, по существу предположительного знания.

Глава 1. Предположительное знание: мое решение проблемы индукции

Проблема индукции с точки зрения здравого смысла. Теория познания, присущая здравому смыслу или обыденному сознанию (которую я назвал еще «бадейной теорией сознания», говорит: «в нашем уме нет ничего, кроме того, что попало туда через органы чувств». И все же у нас есть ожидания, и мы верим в определенные закономерности (законы природы, теории). Это приводит к проблеме индукции с точки зрения здравого смысла (я назову ее Cs):

Cs: Как могли возникнуть эти ожидания и верования?

Здравый смысл дает следующий ответ: из повторяющихся наблюдений, сделанных в прошлом, — мы верим, что солнце взойдет завтра, потому что оно делало это в прошлом. Происхождение и оправдание — и то и другое на почве повторения. Это философы со времен Аристотеля и Цицерона и называют индукцией.

Две юмовские проблемы индукции. Юма интересовал вопрос о том, можно ли наши верования оправдать достаточными основаниями. Он поставил две проблемы:

Логическую, HL: Оправдан ли в наших рассуждениях переход от случаев, [повторно] встречавшихся в нашем опыте, к другим случаям [заключениям], с которыми мы раньше не встречались? Ответ Юма – нет, как бы велико ни было число повторений.

Психологическую, HPs: Почему, несмотря на это, все разумные люди ожидают и верят, что случаи, не встречавшиеся раньше в их опыте, будут соответствовать случаям из их опыта? Иначе говоря, почему мы так уверены в некоторых своих ожиданиях? Ответ Юма на HPs: это происходит по «обычаю или привычке», то есть из-за того, что это обусловлено повторением и механизмом ассоциации идей — механизмом, без которого, говорит Юм, мы вряд ли смогли бы выжить.

Важные следствия концепции Юма. В результате полученных Юмом выводов он — один из самых рационально мыслящих людей в истории — превратился в скептика и одновременно верующего — верующего в иррационалистическую эпистемологию. Его вывод, что повторяемость не имеет совершенно никакой доказательной силы, хотя и играет доминирующую роль в нашей когнитивной жизни или в нашем «понимании», привел его к заключению, что аргументы или разум играют лишь незначительную роль в процессе понимания. Обнаруживается, что наше «знание» носит характер даже не просто верования, а верования, не поддающегося рациональному обоснованию — иррациональной веры.

Заключение Юма с еще большей силой и безнадежностью сформулировал Рассел. Он утверждает, что если отвергнуть индукцию (или принцип индукции), то «всякая попытка прийти к общим научным законам, исходя из отдельных наблюдений, оказывается ложной, и эмпирик никуда не может уйти от юмовского скептицизма». Этим Рассел подчеркивает противоречие между юмовским ответом на HL и (а) рационалистичностью, (б) эмпиризмом и (в) методами научной работы (подробнее см. Бертран Рассел. Человеческое познание, его сферы и границы).

Мой подход к проблеме индукции. В отличие от юмовского один из основных принципов моего подхода состоит в том, чтобы, имея дело с логическими проблемами, переводить все субъективные или психологические термины, особенно «верование, или мнение», в объективные термины. Как только логическая проблема HL будет решена, это решение будет перенесено на психологическую проблему HPs на основе следующего принципа переноса: что верно в логике, то верно и в психологии.

Один из моих главных выводов состоит в том, что, поскольку Юм прав в том, что в логике не существует такой вещи, как индукция на основе повторения, то по принципу переноса такой вещи не может быть и в психологии (или в научном методе и в истории науки): идея индукции на основе повторения должна рассматриваться как возникшая по ошибке — как своего рода оптическая иллюзия. Не существует такой вещи, как индукция на основе повторения.

Логическая проблема индукции: переформулировка и решение. Я переформулирую юмовскую проблему HPs в объективных, или логических, терминах. В результате я могу сформулировать юмовскую логическую проблему индукции следующим образом:

L1: Можно ли истинность некоторой объяснительной универсальной теории оправдать «эмпирическими причинами», то есть предположением истинности определенных проверочных высказываний, или высказываний наблюдения (которые, можно сказать, «основаны на опыте»)?

Мой ответ на эту проблему такой же, как у Юма: нет, это невозможно; никакое количество истинных проверочных высказываний не может служить оправданием истинности объяснительной универсальной теории. Однако есть еще вторая логическая проблема L2 индукции, являющаяся обобщением проблемы L1. Она получается из L1 простой заменой слова «истинность» словами «истинность или ложность»:

L2: Можно ли истинность или ложность некоторой объяснительной универсальной теории оправдать «эмпирическими причинами», то есть может ли предположение истинности определенных проверочных высказываний оправдать истинность или ложность универсальной теории?

На эту проблему я даю утвердительный ответ. Да, предположение истинности проверочных высказываний иногда позволяет нам оправдать утверждение о ложности объяснительной универсальной теории.

Этот ответ приобретает большое значение, если подумать о ситуации, в которой перед нами оказывается несколько объяснительных теорий, предлагающих конкурирующие решения некоторой проблемы. Проблема выбора из нескольких теорий — наводит на мысль о третьей формулировке проблемы индукции:

L3: Может ли предпочтительность — с точки зрения истинности или ложности — некоторых конкурирующих универсальных теорий по сравнению с другими быть оправдана «эмпирическими причинами»?

В свете моего ответа на L2 ответ на L3 становится очевидным: да, иногда это возможно, если повезет. Ведь может так случиться, что наши проверочные утверждения опровергнут некоторые — но не все — из конкурирующих теорий, а так как мы ищем истинную теорию, то отдадим предпочтение тем из них, ложность которых пока еще не установлена.

Комментарии к моему решению логической проблемы индукции. В соответствии с моими переформулировками центральным вопросом логической проблемы индукции оказывается вопрос о верности (истинности или ложности) универсальных законов по отношению к некоторым «данным» проверочным высказываниям.

L1 — это попытка перевести юмовскую проблему на язык объективной терминологии. Юм говорит о будущих (единичных) случаях, с которыми мы не встречались раньше, то есть об ожиданиях, в то время, как в L1 речь идет об универсальных законах. Таким образом, от юмовской проблемы мы переходим к проблеме верности универсальных теорий.

Мой отрицательный ответ на проблему L1 следует понимать в том смысле, что все законы или теории следует считать гипотетическими, или предположительными, то есть просто догадками. Против этой точки зрения открыто выступил профессор Гильберт Райл. Он утверждает, что некоторые общие высказывания «твердо установлены»: «Они называются законами, а не гипотезами». Впервые меня заставила усомниться в такой точке зрения теория гравитации Эйнштейна: ни одна теория не была так твердо «установлена», как теория Ньютона, но как бы ни относиться к теории Эйнштейна, она — во всяком случае — научила нас считать ньютоновскую теорию «не более чем» гипотезой или предположением.

Из положительного ответа на L1 вытекает, что наше научное описание мира приблизительно верно. Какой бы метод мы ни использовали, шансы обнаружить истинные закономерности весьма малы, в наших теориях будет множество ошибок.

«Проблемой демаркации» я называю проблему нахождения критерия, при помощи которого можно было бы отличать высказывания эмпирической науки от не-эмпирических высказываний. В своем решении этой проблемы я исхожу из принципа, что высказывание является эмпирическим, если существуют (конечные) конъюнкции единичных эмпирических высказываний («базисных высказываний», или «проверочных высказываний»), которые ему противоречат. Из этого «принципа демаркации» следует, что изолированное чисто экзистенциальное высказывание (как, например, «Где-то в мире в какой-то момент времени существует морской змей») не является эмпирическим высказыванием.

Очень важно, что мой ответ на проблему L2 согласуется со следующей, несколько ослабленной формой принципа эмпиризма: Только «опыт» может помочь нам принять решение об истинности или ложности фактуальных высказываний. Потому что, ввиду L1 и ответа на L1, оказывается, что мы можем установить, самое большее, ложность теории, а уж это действительно возможно, ввиду ответа на L2.

Мои формулировки и решения проблем L1, L2 и L3 построены полностью в рамках дедуктивной логики. С точки зрения дедуктивной логики подтверждение и опровержение при помощи опыта несимметричны. А из этого следует чисто логическое различие между уже опровергнутыми гипотезами и пока еще не опровергнутыми и предпочтительность последних перед первыми — хотя бы только с теоретической точки зрения, что делает их теоретически самыми интересными объектами для дальнейших испытаний.

Предпочтительность теорий и поиски истины. Возможны ли какие-то чисто рациональные, в том числе эмпирические, аргументы в пользу предпочтительности одних предположений или гипотез по сравнению с другими? Я буду различать теоретическую и прагматическую предпочтительность. Когда теоретик окончательно усвоит, что истинность той или иной научной теории невозможно обосновать эмпирически, то есть при помощи проверочных высказываний, тогда он может задуматься над такими вопросами: Какие принципы предпочтения следует нам принять? Могут ли некоторые теории быть «лучше» других?

Если теоретика интересует истинность, его должна также интересовать и ложность. Опровержение теории всегда представляет теоретический интерес. Хотя оно и интересно, все же оно не удовлетворяет стремление теоретика отыскать истинную объяснительную теорию. Любая новая теория, кроме успеха там, где преуспела предыдущая теория, должна будет добиться успеха и там, где ее предшественница потерпела неудачу, то есть там, где она была опровергнута. Новая теория будет ценна не только из-за ее успеха и из-за того, что она, возможно, истинна, а еще и из-за того, что она, возможно, ложна: она интересна как объект для дальнейших испытаний, то есть новых попыток опровержения, которые в случае успеха не только установят новое отрицание теории, но и поставят новую теоретическую проблему для следующей теории.

Новая теория, как и все неопровергнутые теории, может оказаться ложной. Поэтому теоретик изо всех сил старается обнаружить ложные теории среди множества неопровергнутых конкурентов; он пытается «подловить» их. При помощи этого метода исключения можно наткнуться и на истинную теорию. Однако этот метод ни в каком случае не может установить ее истинность, даже если она истинна, потому что количество теорий, которые, возможно, истинны, остается бесконечным в любой момент времени и после любого количества решающих испытаний.

Говоря о «лучшей» теории, я исхожу из предположения, что хорошая теория — это не теория ad hoc (ad hoc – придуманный специально для данного случая). Понятия «адхоковости» и ее противоположности, которую, может быть, можно назвать «смелостью» или «дерзостью», очень важны. Интереснее всего здесь то, что мне удалось дать объективный критерий для высоких степеней дерзости или не-«адхоковости». Этот критерий состоит в том, что хотя новая теория должна объяснять то же самое, что объясняла и старая теория, она корректирует старую теорию, то есть она по сути дела противоречит старой теории: она включает в себя старую теорию, но только в качестве приближения. Теория Эйнштейна противоречит теории Ньютона, которую она также объясняет и включает в себя в качестве приближения.

Описанный мною метод можно назвать критическим методом. Он состоит в том, чтобы выдвигать теории и подвергать их самым строгим испытаниям, какие мы только сможем изобрести. Поскольку число возможных теорий бесконечно, этот метод не может помочь определить наверняка, какая из теорий истинна, как не может этого и никакой другой метод. Однако, ничто не гарантирует возможность прогресса в сторону лучших теорий.

Подкрепление: достоинства невероятности. Проверяемость гипотезы возрастает и убывает в зависимости от ее информативного содержания, а, следовательно, от ее невероятности (в смысле исчисления вероятностей). Таким образом, «лучшая» или «предпочтительная» гипотеза скорее окажется наиболее невероятной.

Подкрепленность теории — это оценочный отчет о ее предыдущем функционировании. Подкрепление имеет сравнительный характер: вообще говоря, мы можем только говорить, что теория А имеет более высокую (или более низкую) степень подкрепления, чем конкурирующая с нею теория В. Вместе с тем, такой отчет ничего не говорит нам о функционировании в будущем или о «надежности» той или иной теории.

Фундаментальное различие между моим подходом и индуктивистским заключается в том, что я делаю упор на негативные аргументы, такие как отрицательные примеры, опровержения и попытки опровержения, — короче говоря, на критику, — а индуктивисты делают упор на «позитивные примеры», из которых выводят «не-демонстративные следствия», и которыми надеются обосновать «надежность» этих следствий.

Прагматическая предпочтительность. Человеку практического действия всегда приходится выбирать между несколькими более или менее определенными альтернативами, поскольку даже бездействие есть род действия. Но всякое действие предполагает наличие некоторых ожиданий, то есть теорий о мире. Какую из теорий выбрать человеку действия? Существует ли такая вещь, как рациональный выбор? Эти вопросы подводят нас к прагматической проблеме индукции:

- Pr1: На какую теорию следует полагаться в своих практических действиях, исходя из рациональных соображений?

- Pr2: Какую теорию следует предпочесть для практических действий, исходя из рациональных соображений?

Мой ответ на Pr1: Исходя из рациональных соображений, не следует «полагаться» ни на какую теорию, потому что ни для какой теории не доказана и не может быть доказана ее истинность. Мой ответ на Pr2: Как основание для практических действий следует предпочесть лучше всего проверенную теорию. Другими словами, не существует «абсолютной надежности», но поскольку выбирать все же приходится, будет «рационально» выбрать лучше всего проверенную теорию. Однако, нам следует всегда, даже в практических действиях, предвидеть возможность того, что наши ожидания не оправдаются.

Такого рода соображения и придают такую важность юмовскому и моему отрицательному ответу на HL, L1 и Pr1. Ведь теперь совершенно ясно видно, почему следует остерегаться, как бы наша теория познания не доказала слишком много. Говоря точнее, никакая теория познания не должна пытаться объяснить, почему нам удается что-то успешно объяснить.

Предыстория моей переформулировки юмовской психологической проблемы индукции. Индукция, как формирование веры на основе повторения — это миф. Вначале у животных и детей, а потом и у взрослых я замечал могущественную потребность в закономерности — потребность, которая заставляет их искать закономерности, которая иногда даже заставляет находить закономерности там, где их нет. Потребность навязать окружающему миру такие закономерности у нас, конечно, врожденная, она основана на побуждениях, на инстинктах. Есть общая потребность в том, чтобы мир согласовывался с нашими ожиданиями. Это привело меня сперва к заключению, что ожидания могут возникать без всякого повторения или до него, а позднее — к логическому анализу, показавшему, что они и не могли бы возникнуть иным образом, потому что повторение предполагает подобие, а подобие предполагает точку зрения — теорию или ожидание.

Так я на логических основаниях пришел к выводу, что юмовская индуктивная теория формирования верований никак не может быть верной. Это привело меня к эвристическому предположению, что в общем случае все, что верно в логике, верно и в психологии, при условии правильного переноса. (Этот эвристический принцип я теперь называю «принципом переноса».)

Это привело меня к следующей формулировке: основное различие между Эйнштейном и амебой заключается в том, что Эйнштейн сознательно стремится к устранению ошибок. Он пытается уничтожить свои собственные теории: он подвергает свои теории сознательной критике и для этого старается формулировать их по возможности четко, а не расплывчато. Амеба же не может критиковать свои ожидания или гипотезы; она не может их критиковать потому, что не может посмотреть на свои гипотезы со стороны: они — часть ее. (Критике доступно только объективное знание: субъективное знание становится доступным критике, только когда становится объективным. А объективным оно становится тогда, когда мы говорим то, что мы думаем, и еще более — когда мы записываем это или печатаем.)

Ясно, что метод проб и устранения ошибок в большой степени опирается на врожденные инстинкты. Ясно также, что некоторые из этих инстинктов связаны с тем не вполне четким феноменом, который некоторые философы называют «верой». Я всегда гордился тем, что я не из тех философов, которые занимаются верой: меня интересуют прежде всего идеи, теории, и я считаю сравнительно несущественным, «верит» ли в них кто-нибудь. Я подозреваю, что интерес философов к вере происходит из той ошибочной философии, которую я называю «индуктивизмом». Такие философы — теоретики познания и, беря за отправную точку субъективный опыт, они не умеют отличить объективное знание от субъективного. Это заставляет их верить в веру, или мнение, как в родовое понятие, подвидом которого является знание.

Переформулировка психологической проблемы индукции. По вышеназванным причинам я не считаю психологическую проблему индукции частью моей (объективистской) теории познания, но я думаю, что сформулированный мною принцип переноса подсказывает следующие проблемы и ответы на них.

Ps1: При критическом рассмотрении некоторой теории, но не с какой-либо прагматической точки зрения, а с точки зрения достаточности фактических данных для ее подтверждения, всегда ли мы испытываем чувство полной уверенности в ее истинности, даже когда речь идет о самых проверенных теориях, таких как теория о ежедневном восходе Солнца?

Я думаю, что ответ на это должен быть: нет. Если обдумать фактические данные и оценить то, что они позволяют нам утверждать, то нам придется признать, что Солнце завтра может все-таки не взойти над Лондоном, например, потому что Солнце может взорваться в течение ближайшего получаса. С другой стороны, можно спросить:

Ps2: Являются ли эти глубоко укорененные прагматические мнения, которых все мы придерживаемся, такие как вера в то, что завтра обязательно наступит, иррациональным результатом повторения соответствующих событий?

Мой ответ: нет. Теория повторения в любом случае никуда не годится. Прагматическая вера в научные результаты не иррациональна, потому что нет ничего более «рационального», чем метод критического обсуждения, который есть метод науки. И хотя было бы иррационально принимать все выводы науки как безусловные, нет ничего «лучшего», когда дело доходит до практических действий: нет другого метода, который можно было бы назвать более рациональным.

Традиционная проблема индукции и несостоятельность всех принципов или правил индукции. Основную схему традиционной проблемы индукции можно сформулировать по-разному:

- Tr1: Как можно обосновать индукцию (несмотря на аргументы Юма)?

- Tr2: Как можно обосновать принцип индукции (то есть не-логический принцип, обосновывающий индукцию)?

- Tr3: Как можно обосновать конкретный принцип индукции, такой как: «будущее будет похоже на прошлое» или так называемый «принцип единообразия природы»?

Идея принципа индукции есть идея высказывания, рассматриваемого как метафизический принцип, как априорно истинное, как вероятное или, может быть, как простое предположение, — которое, если бы оно было верно, давало бы достаточные основания полагаться на закономерности. Любой принцип индукции неверен. Критика применима не только ко всякому принципу, обосновывающему индуктивный вывод на основе повторения, но и ко всякому принципу, обосновывающему возможность «полагаться» в смысле Рr1: на метод проб и устранения ошибок, или на любой другой метод, какой только можно придумать.

За рамками проблем индукции и демаркации. Мое решение проблемы индукции пришло ко мне много времени спустя после того, как я решил, по крайней мере для себя, проблему демаркации (разграничения между эмпирической наукой и псевдонаукой, особенно метафизикой). Только после решения проблемы индукции я начал считать проблему демаркации объективно более важной, потому что подозревал, что речь идет всего лишь об определении науки. Я понял, что следует отказаться от поисков оправдания в смысле подтверждения претензий теории на истинность. Все теории представляют собой гипотезы — все могут быть опровергнуты.

Вместе с тем, я был далек от того, чтобы предложить отказаться от поисков истины: критическое обсуждение теорий руководствуется идеей нахождения истинной (и мощной) объяснительной теории. Мы испытываем [теории] на истинность, устраняя ложь.

Скоро стало ясно, что проблема демаркации и мое решение в вышеприведенной формулировке несколько формальны и нереалистичны: эмпирического опровержения всегда можно избежать. Так что всякую теорию можно «иммунизировать» от критики. Так я пришел к идее методологических правил и к фундаментальному значению критического подхода, то есть подхода, избегающего политики иммунизации наших теорий от опровержения. В то же время, я понял и обратное — определенное значение догматического подхода: кто-то должен защищать теорию от критики, иначе она слишком быстро рухнет, не успев внести свой вклад в развитие науки.

Глава 2. Два облика здравого смысла: аргумент за реализм здравого смысла и против теории познания здравого смысла

Апология философии. В наши дни совершенно необходимо извиняться за то, что ты в какой бы то ни было форме интересуешься философией. Большая часть профессиональных философов, похоже, потеряли контакт с реальностью. Тем не менее, у всех у нас есть своя философия, знаем мы о том или нет, и эти наши философии немногого стоят. Однако воздействие наших философий на наши поступки и на нашу жизнь часто бывает опустошительным. Поэтому необходимо попытаться улучшить наши философии с помощью критики. Это единственное извинение продолжающегося существования философии, которое я могу предложить.

Ненадежный исходный пункт: здравый смысл и его критика. Наука, философия, рациональное мышление — все они должны начинать со здравого смысла. Как может такая расплывчатая и ненадежная вещь, как здравый смысл, послужить нам исходным пунктом? Потому что мы не стремимся построить на этих «основаниях» надежную систему. Любое множество предположений нашего здравого смысла можно в любой момент поставить под вопрос и подвергнуть критике; и часто в результате успешной критики это предположение отвергается. В этом случае здравый смысл либо претерпевает соответствующее исправление, либо мы выходим за его пределы и заменяем его теорией.

Итак, мы начинаем со смутного исходного пункта и строим наше знание на ненадежных основаниях. Вместе с тем мы можем двигаться вперед и иногда, после некоторой критики, можем увидеть, что мы были неправы; мы можем учиться на своих ошибках, на понимании того, что мы допустили ошибку.

Здравый смысл особенно сбивает нас с толку в теории познания. Дело в том, что существует теория познания, присущая здравому смыслу — ошибочная теория о том, что мы приобретаем знание о мире, открывая глаза и глядя на него или — в более общем виде — путем наблюдения.

Мой первый тезис состоит в том, что нашим исходным пунктом является здравый смысл, а главным орудием при продвижении вперед — критика.

Фундаментальной проблемой теории познания является прояснение и исследование процесса, посредством которого, как здесь утверждается, наши теории могут расти и продвигаться вперед.

Сравнение с альтернативными подходами. То, что я говорил до сих пор, может показаться тривиальным. Чтобы слегка заострить мою позицию, я очень кратко сравню ее с другими подходами. Декарт, возможно, первый сказал, что все зависит от надежности нашего исходного пункта. Чтобы сделать этот исходный пункт действительно надежным, он предложил метод сомнения — принимать только то, что абсолютно несомненно. После этого он начал с собственного существования, которое казалось ему несомненным.

Локк, Беркли и даже «скептик» Юм разделяли взгляд Декарта, согласно которому субъективный опыт особенно надежен и потому пригоден в качестве устойчивого исходного пункта или основания, однако они опирались в основном на опыт, связанный с наблюдениями. Я смотрю на проблему знания и познания не так, как мои предшественники. Надежность и оправдание притязаний на знание — не моя проблема. Моя проблема — это рост знания: в каком смысле можем мы говорить о росте, или прогрессе, знания и как можем мы его достигнуть?

Реализм — существенная черта здравого смысла. Здравый смысл различает видимость, или кажимость, и реальность.

Аргументы за реализм. Выдвигаемый мною тезис состоит в том, что реализм нельзя ни доказать, ни опровергнуть; при этом эмпирические теории опровержимы, а реализм даже не опровержим.

(он разделяет эту неопровержимость со многими другими философскими, или «метафизическими», теориями, и особенно с идеализмом). Однако его можно аргументировать, и аргументы за него явно перевешивают. Мне кажется важным, чтобы мы ясно понимали, почему никакого верного доказательства правоты реализма получить нельзя. В своей простейшей форме идеализм утверждает: мир (включая моих теперешних слушателей) — всего лишь мой сон. Ясно, что эта теория (пусть вы и знаете, что она ложна) неопровержима: что бы вы, мои слушатели, ни делали, чтобы убедить меня в своей реальности, — заговорили бы со мной, написали мне письмо или, быть может, отвесили мне пинка, — все это не может приобрести силу опровержения; я просто буду продолжать говорить, что мне снится, что вы говорите со мной, что я получил письмо или почувствовал пинок. Таким образом идеализм неопровержим, а это означает, конечно, что реализм недоказуем. Однако есть аргументы в пользу реализма или, точнее, против идеализма.

- Реализм есть часть здравого смысла.

- Наука тесно связана с реализмом.

- Даже если мы откажемся от аргументов, заимствованных у науки, остаются еще аргументы от языка. Человеческий язык всегда реалистичен; это всегда описание чего-то, какого-то положения дел, которое может быть реальным или воображаемым.

- Мне идеализм представляется абсурдным еще и потому, что он предполагает нечто вроде того, что это мое сознание создает этот прекрасный мир.

Замечания об истинности. Нашей главной заботой в философии и в науке должен быть поиск истины. Я принимаю основанную на здравом смысле теорию (защищавшуюся и уточненную Альфредом Тарским), согласно которой истинность есть соответствие фактам (или действительности) или, точнее, теория истинна, если она соответствует фактам. С другой стороны, Тарский, сумел доказать, что, если язык достаточно богат, (например, если он содержит арифметику), то не может существовать общего критерия истинности. Таким образом, критерий истинности может существовать только в крайне бедных искусственных языках. (Этим Тарский обязан Гёделю). Итак, идея истины абсолютная, но мы не можем притязать на абсолютную несомненность: мы — искатели истины, но не обладатели ею.

Замечания о правдоподобности. Мы говорим, что теория Т2 ближе к истине, или больше похожа на истину, чем Т1, если из нее следует больше истинных высказываний, но не больше ложных высказываний, или по крайней мере столько же истинных высказываний, но меньше ложных. Мы можем сказать, что только конкурирующие теории — такие как теории гравитации Ньютона и Эйнштейна — интуитивно сравнимы с точки зрения их (неизмеренного) содержания. Вместе с тем существуют и конкурирующие теории, не сравнимые друг с другом. Мы можем интуитивно сравнить содержания этих двух теорий и увидеть, что теория Эйнштейна имеет большее содержание. Это значит, что теория Эйнштейна потенциально, или виртуально, лучше, поскольку даже до всякой проверки мы можем сказать: если она верна, то ее объяснительная сила больше.

Теория Эйнштейна предлагает нам новые возможности больше узнать о фактах: без вызова, брошенного нам теорией Эйнштейна, мы никогда бы не измерили (с необходимой высокой точностью) видимое расстояние между звездами, окружающими Солнце, во время затмения или красное смещение света, испускаемого белыми карликами.

Таковы некоторые из преимуществ (логически) более сильной теории, то есть теории с большим содержанием, существующих даже до того, как эта теория была проверена. Они делают ее потенциально лучшей теорией, более вызывающей теорией. При этом более сильная теория, то есть теория с более богатым содержанием, будет в то же время иметь большую правдоподобность, если только ее ложностное содержание не будет также больше. Это утверждение образует логическую основу метода науки — метода смелых предположений и попыток их опровержения. Теория тем более дерзка, чем больше ее содержание. Такая теория также является и более рискованной: она с большей вероятностью может оказаться ложной.

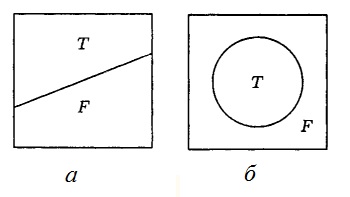

Правдоподобность и поиск истины. Возьмем квадрат, представляющий класс всех высказываний, и разделим его на две равные подобласти — истинных высказываний Т и ложных высказываний F (рис. 1а). Изменим теперь немного нашу диаграмму, собрав класс истинных высказываний вокруг центра квадрата (рис. 1б).

Рис. 1. Истинные Т и ложные высказывания F

Задача науки — покрывать попаданиями как можно большую часть мишени (Т), то есть области истинных высказываний, и как можно меньшую часть области ложности (F), выдвигая теории или предположения, которые кажутся нам многообещающими. Очень важно, чтобы в качестве предположений мы пытались выдвигать истинные теории. Однако истинность — не единственное важное свойство наших предположительных теорий, поскольку мы не очень заинтересованы в том, чтобы предлагать тривиальности или тавтологии. «Все столы — столы», несомненно, истина — более несомненная истина, чем ньютоновская или эйнштейновская теория тяготения, но она интеллектуально не волнует.

Истина и правдоподобность как цели. Формулировка «цель науки — правдоподобность» имеет важное преимущество перед, возможно, более простой формулировкой «цель науки — истина». Последняя может навести на мысль, что цель науки полностью достигается высказыванием неоспоримой истины, что все столы — столы или что 1+1=2. Ученые имеют целью создание теорий, подобных теориям гравитации Ньютона и Эйнштейна — и хотя нас очень интересует вопрос об истинности этих теорий, последние сохраняют свой интерес, даже если у нас есть основания считать, что они ложны. Ньютон никогда не считал свою теорию действительно последним словом науки, а Эйнштейн свою теорию чем-то кроме как хорошим приближением к истинной теории — единой теории поля, которую он искал с 1916 года до своей смерти в 1955 году (совсем недавно я прочитал книгу Леонард Млодинов. Евклидово окно, один раздел которой посвящен истории Эйнштейна). Мы можем объяснить метод науки, а также значительную часть истории науки как рациональную процедуру приближения к истине.

Комментарии к понятиям истины и правдоподобности. Мою защиту законности идеи правдоподобности иногда понимали совершенно неправильно. Чтобы избежать подобных недоразумений, полезно не забывать мою позицию, согласно которой предположительны не только все теории, но и все оценки теорий, включая сравнения теорий с точки зрения их правдоподобности.

Как я часто подчеркивал, с моей точки зрения все оценки теорий суть оценки состояния их критического обсуждения. И потому я считаю ясность интеллектуальной ценностью, поскольку без нее критическое обсуждение невозможно. Вместе с тем точность или строгость сами по себе с моей точки зрения не являются интеллектуальными ценностями; напротив, нам никогда не следует пытаться быть более точными, чем того требует стоящая перед нами проблема (которая всегда есть проблема выбора между конкурирующими теориями). По этой причине я и подчеркивал, что меня не интересуют определения: так как в любом определении должны использоваться неопределяемые термины, то, как правило, неважно, используем ли мы некоторый термин как исходный или как определяемый.

Я не думаю, что степени правдоподобности, меру истинностного содержания, меру ложностного содержания (или, скажем, степень подкрепления или даже логическую вероятность) можно вообще определить числом.

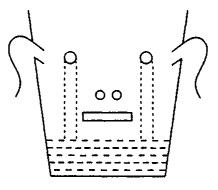

Ошибочная теория познания, основанная на здравом смысле. Я сказал, что здравый смысл всегда служит нам исходным пунктом, но его нужно критиковать. И, как можно было ожидать, он не слишком хорош, когда принимается размышлять о себе самом. Теория познания, основанная на здравом смысле, проста. Разные наши чувства служат нам источниками знания — источниками, или входами в наши сознания (рис. 2). Я часто называл эту теорию бадейной теорией сознания.

Рис. 2. Бадья

Наше сознание — это бадья, поначалу более или менее пустая, и в эту бадью через наши органы чувств проникает материал, который в ней собирается и переваривается. Существенный тезис бадейной теории состоит в том, что мы узнаём большую часть, если не все, из того, что мы узнаём, благодаря входу опыта через отверстия наших органов чувств; таким образом, все знание состоит из информации, полученной через наши органы чувств, то есть в опыте.

Мой тезис состоит в том, что бадейная теория ошибочна, и что ее предположения все еще оказывают сокрушительное воздействие, прежде всего на так называемых бихевиористов, подсказывая им все еще могущественную теорию условных рефлексов и другие теории, пользующиеся самой высокой репутацией (см., например, Карен Прайор. Не рычите на собаку). В число многочисленных ошибок бадейной теории сознания входят следующие:

- Существует непосредственное или прямое знание, то есть чистые, неискаженные элементы информации, которые вошли в нас и остаются пока непереваренными. Никакое знание не может быть более элементарным и несомненным, чем это.

- Знание, выходящее за пределы чистого восприятия всегда менее несомненно, чем элементарное знание. Если я в чем-либо сомневаюсь, мне надо просто снова раскрыть глаза и наблюдать наивным оком, исключив всякие предубеждения: мне надо очистить мое сознание от возможных источников ошибок.

- Практическая потребность в знании более высокого уровня вызывает к жизни знание, которое устанавливает ожидания, связывая существующие данные с элементами, которые еще должны появиться. Это более высокое знание устанавливается путем ассоциации идей или элементов.

- Идеи или элементы ассоциируются, если встречаются вместе и — это важнее всего — ассоциация усиливается от повторения.

- Таким образом мы устанавливаем ожидания (если идея А прочно ассоциируется с идеей Б, появление А вызывает повышенное ожидание Б).

- Таким же образом возникают мнения, или убеждения. Истинное убеждение — это убеждение в наличии ассоциации, которая имеет место всегда. Ошибочное убеждение — это убеждение в наличии ассоциации идей, которые хотя и встречались вместе, быть может когда-то в прошлом, не всегда повторяются вместе.

Критика теории познания, основанной на здравом смысле. В теории познания, основанной на здравом смысле, почти все ошибочно, но, может быть, центральная ее ошибка состоит в предположении, что мы занимаемся тем поиском несомненности. Именно это предположение приводит к выделению данных, элементов, чувственных данных, чувственных впечатлений или непосредственных переживаний в качестве надежной основы всякого знания. Однако эти данные, или элементы, не только не служат такой основой — их вообще не существует. Это — изобретения оптимистически настроенных философов, которые ухитрились завещать их психологам.

Что такое факты? Детьми мы учимся декодировать беспорядочные сообщения, обрушивающиеся на нас из окружающей среды. Мы учимся просеивать их, игнорировать большую их часть и выделять те из них, которые имеют для нас биологическую значимость либо прямо сейчас, либо в будущем, к которому мы готовимся в процессе взросления. Мы учимся декодировать путем проб и устранения ошибок, и хотя мы научаемся очень хорошо и быстро воспринимать декодируемые сообщения, как если бы они были «непосредственными» или «данными», всегда имеют место какие-то ошибки, обычно исправляемые специальными механизмами, очень сложными и довольно эффективными.

Так что вся эта история о «данном», об «истинных данных», с закрепленной за ними несомненностью, есть ошибочная теория, хотя она и является частью здравого смысла. Я признаю, что мы переживаем многое так, как если бы это давалось нам непосредственно и как если бы это было совершенно несомненно. Это происходит благодаря нашему изощренному аппарату декодирования, с его многочисленными встроенными контрольными устройствами. (Опытный фотограф редко ошибается в выборе выдержки. Это объясняется его тренировкой, а не тем, что его снимки надо рассматривать как «данные» или «стандарты истинности» или, возможно, как «стандарты правильной выдержки»).

До-дарвиновский характер теории познания, основанной на здравом смысле. Теория познания, основанная на здравом смысле, радикальным образом ошибается по всем пунктам. Фундаментальные ее ошибки можно, вероятно, пояснить следующим образом.

- Существует знание в субъективном смысле, состоящее из предрасположений и ожиданий.

- Существует также знание в объективном смысле, человеческое знание, которое состоит из сформулированных на некотором языке ожиданий, представленных на критическое обсуждение.

- Теория познания, основанная на здравом смысле, не видит, что различие между (1) и (2) имеет очень далеко идущие последствия. Субъективное знание не подлежит критике.

Чтобы сформулировать мою позицию ясно и радикально, скажу: нет такой вещи, как ассоциация или условный рефлекс. Все рефлексы безусловны; рефлексы, которые считаются «условными», являются результатом модификаций, частично или полностью устраняющих «фальстарты», то есть ошибки в процессе проб и ошибок.

Очерк эволюционной эпистемологии. Как и многие другие философы, я придавал большое значение различию двух проблем, связанных со знанием: проблемой его происхождения (генезиса), или истории, с одной стороны, и проблемам его истинности, достоверности и «оправдания», с другой стороны. Исходя из научного реализма, достаточно ясно, что если бы наши действия и реакции были плохо приспособлены к нашему окружению, мы бы не выжили. Поскольку «убеждение» тесно связано с ожиданием и с готовностью к действию, мы можем сказать, что многие из наших практических убеждений скорее всего истинны, раз уж мы до сих пор выжили. Они образуют более догматическую часть здравого смысла, которая — хоть она ни в коем случае не является надежной, истинной или несомненной — всегда может служить хорошим исходным пунктом. Однако мы также знаем, что некоторые из наиболее успешных животных в свое время исчезли и что прошлые успехи далеко не обеспечивают успехов в будущем.

Фоновое знание в сочетании с проблемами. Цель науки — возрастание правдоподобности. На каждом этапе эволюции жизни и развития организма нам приходится предполагать наличие некоторого знания в форме предрасположений и ожиданий. Соответственно, рост всякого знания состоит в модификации предшествующего знания — либо в изменении его, либо в полномасштабном отвержении. Знание никогда не начинает с ничего, но всегда с какого-то фонового знания — знания, которое в данный момент принимается как данное, — в сочетании с некоторыми трудностями, некоторыми проблемами. Они, как правило, возникают из столкновения между, с одной стороны, ожиданиями, внутренне присущими нашему фоновому знанию, и, с другой стороны, некоторыми новыми находками, такими как наблюдения или подсказанные ими гипотезы.

Всякое знание, в том числе и наши наблюдения, пронизано теорией. Фундаментальная теорема:

Всякое приобретенное знание, всякое обучение состоит в модификации (быть может, в отвержении) некоторых форм знания или предрасположения, имевших место ранее, а в конечном счете — врожденных предрасположении.

К этому можно сразу же добавить вторую теорему:

Всякий рост знания состоит в усовершенствовании имеющегося знания, которое меняется в надежде приблизиться к истине.

Поскольку все наши предрасположения в некотором смысле суть приспособления к неизменным или медленно меняющимся условиям среды, про них можно сказать, что они пронизаны теорией, понимая при этом «теорию» в достаточно широком смысле. Я имею в виду то, что всякое наблюдение связано с некоторым множеством типических ситуаций — регулярностей, между которыми оно пытается выбрать. Я думаю, что мы можем утверждать и большее: нет таких органов чувств, в которые не были бы генетически встроены определенные предвосхищающие теории. Тот факт, что все наши органы чувств пронизаны теорией, самым наглядным образом демонстрирует провал бадейной теории, а вместе с ней и всех тех теорий, которые пытаются проследить наше знание вплоть до наших наблюдений, или до входа в организм. Напротив, что может быть впитано (и на что организм отреагирует) в качестве релевантного входного материала, а что будет проигнорировано как нерелевантное, — все это целиком зависит от врожденной структуры («программы») организма.

Знание в объективном смысле. Теория познания, основанная на здравом смысле считает, что существует только один род знания — знание, которым обладает некоторый знающий субъект, или субъект знания. Я же хочу провести различие между двумя типами «знания»: субъективным знанием (которое лучше было бы назвать организменным знанием, поскольку оно состоит из предрасположений организмов) и объективным знанием, или знанием в объективном смысле, которое состоит из логического содержания наших теорий, предположений и догадок (и, если нам угодно, из логического содержания нашего генетического кода). Примерами объективного знания являются теории, опубликованные в журналах и книгах и хранящиеся в библиотеках, обсуждения этих теорий, трудности или проблемы, на которые было указано в связи с такими теориями, и т.д.

Мы можем назвать физический мир «миром 1», мир наших осознанных переживаний — «миром 2», а мир логического содержания книг, библиотек, компьютерной памяти и тому подобного — «миром 3». Основной тезис: наше осознанное субъективное знание (знание в мире 2) зависит от мира 3, то есть от теорий, сформулированных на определенном языке.

Поиск несомненности и главная слабость теории познания, основанной на здравом смысле. Теория познания, основанная на здравом смысле, не знает о мире 3, то есть игнорирует существование знания в объективном смысле. Это большая слабость данной теории. Сформулирую два положения характерные для этой теории познания:

(а) Знание есть особого рода убеждение или мнение; это — особое состояние сознания.

(б) Чтобы этого рода мнение или состояние сознания не сводилось к «всего лишь» мнению, а могло поддержать притязание на то, что оно составляет фрагмент знания, мы требуем, чтобы тот, кто придерживается этого мнения, имел достаточные основания, позволяющие установить, что этот фрагмент знания несомненно истинен.

Я думаю, что сказанное фиксирует главнейшую слабость теории познания, основанной на здравом смысле. Она не только не подозревает о различии между субъективным и объективным знанием, но и принимает, осознанно или неосознанно, объективное доказуемое знание за образец для всякого знания, потому что на самом деле только в связи с ним мы имеем «достаточные основания» для различения «истинного и несомненного знания» от «всего лишь мнения» или «всего лишь убеждения». Доктрина (б) отождествляет поиск знания с поиском несомненности. В этом еще одна причина того, что доктрина (б) — самое слабое место теории познания, основанной на здравом смысле.

Что нам нужно — это начать с того факта, что объективное научное знание предположительно, а затем поискать аналоги в области субъективного знания. Такой аналог нетрудно найти. Мой тезис состоит в том, что субъективное знание есть часть в высшей степени сложного и замысловатого, но (в здоровом организме) удивительно точного аппарата приспособления и что он действует в основном подобно объективному предположительному знанию — методом проб и устранения ошибок, или путем предположений, опровержений и самоисправления («автокоррекции»). Представляется, что здравый смысл есть часть этого аппарата.

Метод науки — это метод смелых, дерзких предположений и изобретательных и решительных попыток их опровергнуть. Дерзкая теория — это теория с богатым содержанием. Вместе с тем возрастание истинностного содержания само по себе не гарантирует увеличения правдоподобности. И поскольку истинностное содержание возрастает вместе с ростом содержания, единственное поле для научных дебатов — и особенно для эмпирических проверок — это вопрос о том, не возрастает ли при этом и ложностное содержание? Таким образом, наш конкурентный поиск правдоподобности превращается, прежде всего с эмпирической точки зрения, в конкурентное сравнение ложностных содержаний (что некоторые люди воспринимают как парадокс). Похоже, что и в науке (как однажды сказал Уинстон Черчилль) войны никогда не выигрываются, а всегда проигрываются.

Критическое обсуждение, рациональное предпочтение и проблема аналитичности наших выборов и предсказаний. С изложенной точки зрения испытание научных теорий является частью их критического обсуждения. Критическое обсуждение никогда не может установить достаточных оснований для притязаний на истинность теории; оно никогда не может «оправдать» наших притязаний на знание. Вместе с тем критическое обсуждение может, если нам повезет, установить достаточные основания для следующего утверждения: «Эта теория кажется в настоящее время — в свете всестороннего критического обсуждения, а также жестких и изобретательных испытаний намного лучшей (самой сильной, лучше всего испытанной), а потому и самой близкой к истине среди конкурирующих с ней теорий».

Наука: рост знания путем критики и изобретательности. Задолго до возникновения критики происходил рост знания — знания, воплощенного в генетическом коде. Язык позволяет создавать и преобразовывать объяснительные мифы, и еще больше этому способствует письменный язык. Но только наука заменяет устранение ошибок в насильственной борьбе за жизнь ненасильственной рациональной критикой.

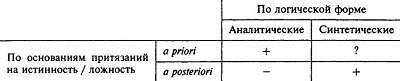

Вклад Канта: объективное знание. Кант разделил все предложения по их логической форме на аналитические и синтетические, причем аналитическими являются те, вопрос об истинности или ложности которых можно решить на основе одной только логики (рис. 3). Далее он разделил их по их априорной или апостериорной верности, то есть в соответствии с тем, нуждается ли определение их истинности или ложности в эмпирической поддержке (апостериорные) или нет (априорные).

Рис. 3. Классы высказываний по Канту

Эта таблица показывает, что аналитичность предполагает априорность, а следовательно, апостериорность предполагает синтетичность. Однако это оставляет открытым вопрос: существуют или нет синтетические суждения, которые могут быть верными a priori? Кант ответил — «да» и провозгласил арифметику, геометрию, принцип причинности (и значительную часть ньютоновской физики) синтетическими и верными a priori.

Кант прибег к своей «коперниканской революции»: человеческий интеллект изобретает и накладывает свои законы на чувственную трясину, создавая этим порядок в природе. Это была дерзкая теория. Но она рухнула, когда стало ясно, что ньютоновская динамика — не априорная истина, а только замечательная гипотеза, то есть предположение.

Величайшим вкладом Канта было постоянное обсуждение научных теорий, суждений, высказываний, принципов и аргументов за и против них там, где его предшественники говорили в основном об ощущениях, впечатлениях или убеждениях.

Резюме: критическая философия здравого смысла

|

Предшествующий философы |

Моя критическая точка зрения |

| Выбор нашего исходного пункта имеет решающее значение: мы должны остерегаться впасть в ошибку с самого начала. | Выбор нашего исходного пункта не играет решающей роли, потому что его можно критиковать и корректировать, как и все остальное. |

| Наш исходный пункт должен быть, если это возможно, истинным и несомненным. | Не существует способа найти такой надежный исходный пункт. |

| Его можно найти в личном опыте «Я» (субъективизм) или в чистом описании поведения (объективизм). | Поскольку его нельзя найти ни в субъективизме, ни в объективизме, может быть лучше всего начать с обеих этих позиций и критиковать их обе. |

| Принимая либо такой субъективизм, либо такой объективизм, философы некритически принимали некоторую форму теории познания, основанной на здравом смысле, — теории, о которой можно сказать, что она составляет самый слабый пункт здравого смысла. | Разумно начать со здравого смысла, сколь смутными ни были бы заключенные в нем взгляды, но быть критичными ко всему, что может провозглашаться от имени здравого смысла. |

| Субъективисты приняли теорию, согласно которой самое надежное знание, какое мы можем иметь, это знание о нас самих, а также наш опыт наблюдений и восприятий. | Несложное критическое рассуждение убеждает нас, что все наше знание пронизано теориями и в то же время (почти) все оно носит предположительный характер. |

| Существуют некоторые жесткие факты, на которых можно построить знание, такие как наши ясные и четкие ощущения или данные чувств: прямые, или непосредственные, переживания не могут быть ложными. | Поскольку всякое знание пронизано теорией, оно все построено на песке; его фундамент, однако, можно укрепить, критически копая глубже и не принимая на веру никаких так называемых «данных». |

| Это недвусмысленный результат теории познания, основанной на здравом смысле. | Именно здесь терпит неудачу теория познания, основанная на здравом смысле: она упускает из вида непрямой, то есть косвенный и предположительный, характер знания. Даже наши органы чувств (не говоря уже об интерпретации того, что они нам дают) пронизаны теорией и способны на ошибки, хотя в здоровых организмах это бывает редко. |

| Теория познания, основанная на здравом смысле, начиная как форма реализма, всегда кончает в трясине либо эпистемологического идеализма, либо операционализма. | Мы признаем, что даже реализм и его (биологическая) теория познания — это два предположения, и мы приводим доводы в пользу того, что первое из них — гораздо лучшее предположение, чем идеализм. |

| Здравый смысл, начав с реализма и закончив субъективизмом, опровергает сам себя. (Можно сказать, что это утверждение является составной частью взглядов Канта). | Теория познания, основанная на здравом смысле, опровергнута как внутренне противоречивая, однако это не затрагивает основанную на здравом смысле теорию мира, то есть реализм. |

Глава 3. Эпистемология без субъекта знания

Три тезиса об эпистемологии и третьем мире. Мы можем различить следующие три мира, или универсума: во-первых, мир физических объектов или физических состояний; во-вторых, мир состояний сознания, мыслительных (ментальных) состояний, и, возможно, предрасположений, диспозиций к действию; в-третьих, мир объективного содержания мышления, прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства. Не следует думать, что мы не можем перечислить наши миры совершенно другими способами или даже вообще их не перечислять. В частности, мы могли бы различить более чем три мира. Мой термин «третий мир» есть просто условное выражение.

Выступая против философов мнения, я считаю, что наша задача состоит в том, чтобы находить лучшие решения наших проблем и более смелые теории, исходя при этом из критического предпочтения, а не из мнения. Обитателями моего третьего мира являются прежде всего теоретические системы; не менее важными его жителями являются проблемы и проблемные ситуации. Однако его наиболее важными обитателями являются критические рассуждения и то, что можно назвать состоянием дискуссий или состоянием критических споров; конечно, сюда относится и содержание журналов, книг и библиотек.

Я хочу обосновать три главных тезиса, которые относятся к эпистемологии, при этом эпистемологию я рассматриваю как теорию научного знания.

1). Существует два различных смысла понятий знания или мышления: (1) знание или мышление в субъективном смысле, состоящее из состояний ума, сознания или диспозиций действовать определенным образом; (2) знание или мышление в объективном смысле, состоящее из проблем, теорий и рассуждений, аргументов как таковых. Знание в этом объективном смысле в целом не зависит от чьих-либо претензий на знание чего-то; оно также не зависит от чьей-либо веры или предрасположения соглашаться, утверждать или действовать. Знание в объективном смысле есть знание без того, кто знает: оно есть знание без субъекта знания.

Аналогично тому как в обыденном языке нет, к сожалению, отдельных терминов для понятия «мышления» в смысле второго мира и в смысле третьего мира, так нет в нем и отдельных терминов для обозначения двух соответствующих смыслов понятий «я знаю» и «знание». Для того, чтобы показать существование обоих смыслов понятия «знание», я сначала приведу примеры из второго мира, примеры субъективного характера:

(1) «Я знаю, что вы стремитесь спровоцировать меня, но я не дам себя спровоцировать».

(2) Знание есть «состояние осведомленности или информированности» (из статьи «Знание» (“Knowledge”) в «Оксфордском словаре английского языка».

Примеры из третьего мира, примеры объективного характера:

(1) Знание есть «область изучения, наука, искусство» (из статьи «Знание» (“Knowledge”) в «Оксфордском словаре английского языка»).

(2) Принимая во внимание современное состояние метаматематического знания, можно предположить, что последняя теорема Ферма является, по-видимому, неразрешимой.

2). Мой второй тезис состоит в том, что эпистемология должна заниматься исследованием научных проблем. Для эпистемологии решающее значение имеет исследование третьего мира объективного знания, являющегося в значительной степени автономным.

3). Третий тезис: объективная эпистемология, исследующая третий мир, может в значительной степени пролить свет на второй мир субъективного сознания, особенно на субъективные процессы мышления ученых, но обратное не верно.

Наряду с этими тезисами я формулирую три дополнительных тезиса. Третий мир есть естественный продукт человеческого существа, подобно тому как паутина является продуктом поведения паука. Третий мир в значительной степени автономен, хотя мы постоянно воздействуем на него и подвергаемся воздействию с его стороны. В результате указанного взаимодействия между нами и третьим миром происходит рост объективного знания.

Биологический подход к третьему миру. Биолог может интересоваться поведением животных, но он может также интересоваться и некоторыми неживыми структурами, которые производят животные, такими, как паутина пауков, гнезда, построенные осами или муравьями, норы барсуков. Я буду различать две главные категории проблем, возникающие при исследовании таких структур. Первая категория состоит из проблем, имеющих дело с методами, используемыми животными, или формами, в которых выражается поведение животных, когда они создают такие структуры. Эта первая категория, таким образом, состоит из проблем, связанных с актами производства, с поведенческими предрасположениями животных и с отношениями между животными и их продуктами. Вторая категория проблем имеет дело со структурами самими по себе. Такие проблемы связаны с химическими свойствами материалов, используемых в структурах, с их геометрическими и физическими свойствами.

Если теперь три мои главных тезиса применить к тому, что может быть названо «знанием» или «познанием», то их можно будет сформулировать таким образом:

(1) Мы должны постоянно учитывать различие между, с одной стороны, проблемами, связанными с нашим личным вкладом в производство научного знания, и, с другой стороны, проблемами, связанными со структурой различных продуктов нашей деятельности, таких как научные теории или научные аргументы.

(2) Мы должны понимать, что исследование продуктов деятельности является в существенной степени более важным, чем исследование производства этих продуктов, причем даже для понимания самого такого производства и его методов.

(3) Мы можем больше узнать об эвристике и методологии и даже психологии научного исследования в результате изучения теорий и аргументов, выдвигаемых за или против теорий, чем непосредственно используя какой-либо бихевиористский, психологический или социологический подход. Вообще говоря, мы можем много чего узнать о поведении и психологии человека из исследования продуктов его деятельности.

Подход к знанию (познанию) со стороны продуктов деятельности, то есть теорий и аргументов, я буду называть «объективным» подходом, или подходом с позиций «третьего мира». Бихевиористский, психологический и социологический подходы к научному знанию или познанию я буду называть «субъективными» подходами, или подходами с позиций «второго мира».

Привлекательность субъективного подхода в значительной степени объясняется тем, что он является каузальным — ведь я признаю, что объективные структуры, которым я приписываю принципиальное значение, порождаются человеческим поведением. Будучи каузальным, субъективный подход может казаться более научным, чем объективный, который, так сказать, начинает со следствий, а не с причин.

Хотя я признаю, что объективные структуры являются продуктами поведения животных, я считаю, однако, субъективный подход ошибочным, Во всех науках обычный подход состоит в том, что переходят от следствий к причинам. Следствие порождает проблему, которая должна быть объяснена, и ученый пытается решить ее посредством построения объяснительной гипотезы.

Объективность и автономия третьего мира. Мнение, согласно которому без читателя книга ничего собой не представляет, является одной из главных причин ошибочного субъективного подхода к знанию. Книга якобы становится настоящей книгой только тогда, когда она понята; в противном же случае она просто бумага с черными пятнами на ней. Этот взгляд ошибочен. Книга остается книгой — определенным видом продукта человеческой деятельности, даже если она никогда не была прочитана (как часто происходит сегодня).

Каким образом возникают в джунглях тропы животных? Некоторые животные прорываются через мелколесье, чтобы достичь водопоя. Другие животные находят, что легче всего использовать тот же самый путь. В результате использования этого пути он может быть расширен и улучшен. Он не планируется, а является непреднамеренным следствием потребности в легком и быстром передвижении. Структуры целей животных или людей не являются «данными», они развиваются с помощью некоторого рода механизма обратной связи из ранее поставленных целей и из тех конечных результатов, к которым стремятся. (Эти же идеи в экономике отстаивает Фридрих Хайек; см. Пагубная самонадеянность.)

Идея автономии является центральной в моей теории третьего мира: хотя третий мир есть человеческий продукт, человеческое творение, он в свою очередь создает свою собственною область автономии. Автономия третьего мира и обратное воздействие третьего мира на второй и даже на первый миры представляют собой один из самых важных фактов роста знания.

Язык, критика и третий мир. Человеческие языки, как и языки животных, имеют две низшие функции: (1) самовыражения и (2) сигнализации. Двумя самыми важными высшими функциями человеческих языков являются (3) дескриптивная и (4) аргументативная функции. Развитие высших функций языка и привело к формированию нашей человеческой природы, нашего разума, ибо наша способность рассуждать есть не что иное, как способность критического аргументирования.

Ученые пытаются устранить свои ошибочные теории, они подвергают их испытанию, чтобы позволить этим теориям умереть вместо себя. Тот же, кто просто верит, будь это животное или человек, погибает вместе со своими ошибочными убеждениями.

Субъективизм в логике, теории вероятностей и физике. Эпистемическая логика оперирует такими формулами, как «а знает р» или «а знает, что р». Это не имеет ничего общего с научным знанием, потому что ученый (я буду обозначать его S) и не знает, и не верит. В действительности: «S пытается понять р», «S пытается думать об альтернативах р», «S пытается думать о критических оценках р» и т.д.

Нигде субъективистская эпистемология не распространена столь сильно, как в области исчисления вероятностей. Последнее все еще широко интерпретируется в субъективистском смысле — как исчисление незнания или ненадежного субъективного знания; однако это равнозначно интерпретации булевой алгебры, включая исчисление высказываний, как вычисления надежного знания — надежного знания в субъективном смысле слова. Вряд ли такое следствие будет близко и дорого кому-либо из байесианцев. (Я не до конца понял, Поппер «за» байесовский подход, или «против»? Интересующимся могу рекомендовать Моррис. Наука об управлении. Байесовский подход).

Субъективная теория познания вошла в науку широким фронтом. Первоначальным участком этого прорыва была субъективная теория вероятностей. Позднее это бедствие распространилось на статистическую механику (теорию энтропии), квантовую, механику и теорию информации. Я выступал против них в течение многих лет.

Логика и биология научного исследования. С объективной точки зрения эпистемология представляет собой теорию роста знания, теорию решения проблем или, другими словами, теорию построения, критического обсуждения, оценки и критической проверки конкурирующих гипотетических теорий. Я теперь думаю, что в отношении конкурирующих теорий, возможно, лучше говорить об их «оценке» или о «предпочтении» одной из них, а не об их «одобрении» или «принятии». Оценка конкурирующих теорий отчасти предшествует проверке (если хотите — она априорна), отчасти следует за проверкой (апостериорна, в таком смысле, который не означает заведомой верности, обоснованности).

Мы можем сказать, что наука начинается с проблем и развивается от них к конкурирующим теориям, которые оцениваются критически. Особенно значима оценка правдоподобности теорий. Это требует для них серьезных критических проверок и потому предполагает высокую степень их проверяемости, которая зависит от содержания теорий и потому может быть оценена a priori.

В большинстве случаев, и притом в самых интересных, теория терпит неудачу, в результате чего возникают новые проблемы. Достигнутый при этом прогресс можно оценить интеллектуальным расстоянием между первоначальной проблемой и новой проблемой, которая возникает из крушения теории. Этот цикл можно описать посредством схемы: Р1 → ТТ → ЕЕ → Р2, то есть проблема Р1 — пробная теория ТТ — устранение ошибок ЕЕ в ходе ее оценки — проблема P2. Оценка всегда является критической, и ее цель — открытие и устранение ошибок. Рост знания — или процесс познания — не является повторяющимся или кумулятивным процессом, он есть процесс устранения ошибок. Это дарвиновский отбор, а не ламарковское обучение.

Открытие, гуманизм и самотрансцендентальность. Я полагаю, что все зависит от взаимного обмена между нами и нашими творениями, от продукта, который мы вкладываем в третий мир, и от постоянной обратной связи от третьего мира к нам, которая может быть усилена сознательной самокритикой. Самое невероятное в жизни, эволюции и духовном росте и есть этот метод «я тебе — ты мне», этот взаимный обмен, эта взаимосвязь между нашими действиями и их результатами, которые позволяют нам постоянно превосходить самих себя, свои таланты, свою одаренность. С нашими теориями происходит то же, что и с нашими детьми: они имеют склонность становиться в значительной степени независимыми от своих родителей. И, как это случается с нашими детьми, мы можем получить от наших теорий больше знания, чем первоначально вложили в них.

Глава 4. О теории объективного разума

Плюрализм и тезис о трех мирах. Для плюралистической философии мир состоит по крайней мере из трех различных субмиров: первый — это физический мир, или мир физических состояний; второй — духовный мир, мир состояний духа, или ментальных состояний; третий — мир умопостигаемых сущностей, или идей в объективном смысле; это мир возможных предметов мысли, мир теорий «в себе» и их логических отношений, аргументов «в себе» и проблемных ситуаций «в себе».

Причинные отношения трех миров. Мне представляется очень важным описать и объяснить взаимосвязь трех миров так, что второй мир выступает в качестве посредника между первым и третьим. Посредством этих связей дух, или разум, устанавливает косвенную связь между первым и третьим миром. Это имеет величайшую важность. Невозможно всерьез отрицать, что третий мир математических и других научных теорий оказывает сильнейшее воздействие на первый мир. Он делает это, например, через посредство технологов, производящих изменения в первом мире, применяя некоторые следствия из этих теорий — кстати, теорий, первоначально созданных другими людьми, которые могли даже и не подозревать ни о каких технологических возможностях, заложенных в эти теории. Таким образом, эти возможности были скрыты в самих теориях, в самих объективных идеях, и они были открыты там людьми, старавшимися их понять.

Объективность третьего мира. Стоики первыми провели важное различение между (принадлежащим третьему миру) объективным логическим содержанием того, что мы говорим, и предметами, о которых мы говорим. Эти предметы, в свою очередь, могут принадлежать любому их трех миров: мы можем говорить, во-первых, о физическом мире (как о физических вещах, так и о физических состояниях); во-вторых, о субъективных состояниях нашего духа (в том числе об усвоении нами некоторой теории) и, в-третьих, о содержании каких-то теорий, например, о некоторых арифметических высказываниях и, скажем, об их истинности или ложности.

Третий мир как продукт человека. Я полагаю, что можно принимать реальность или автономность третьего мира и в то же время признавать, что третий мир возникает как продукт деятельности человека. Можно даже признавать, что третий мир создан человеком и в то же время является сверхчеловеческим. Он превосходит своих создателей.

Проблема понимания. Я выдвигаю следующие три тезиса о субъективном акте понимания:

(1) Каждый субъективный акт понимания в значительной степени укоренен в третьем мире.

(2) Почти все существенные замечания, которые можно высказать о подобном акте, состоят в указании на его отношения к объектам третьего мира.

(3) Такой акт складывается в основном из операций с объектами третьего мира: мы оперируем с этими объектами почти так, как если бы они были физическими объектами.

Понимание и решение проблем. Центральный мой тезис состоит в том, что любой интеллектуально значимый анализ деятельности понимания должен в основном, если не исключительно, осуществляться путем анализа того, как мы обращаемся со структурными единицами и инструментами третьего мира. Задача объяснения психологических состояний, таких как эмоции, создает свои собственные теоретические проблемы, решать которые должны наши пробные теории — теории (то есть объекты третьего мира) относительно второго мира. Однако это не следует понимать в том смысле, что мы можем понимать личности, только или в основном изучая психологические теории о них; не предполагается при этом пересмотреть или хотя бы ограничить мой тезис, что при всяком понимании, включая понимание личностей и их действий и тем самым понимание истории, главнейшей нашей задачей является анализ ситуаций третьего мира.

Случай объективного исторического понимания. Моя гипотеза состоит в том, что основная задача всякого исторического понимания — гипотетическое воссоздание исторической проблемной ситуации. Я утверждаю, что историю науки следует воспринимать не как историю теорий, а как историю проблемных ситуаций и их изменения (иногда едва заметного, иногда революционного) в ходе попыток решения соответствующих проблем. С точки зрения истории, неудачные попытки могут при этом оказаться не менее важными для дальнейшего развития, чем успешные.

Понимание («герменевтика») в гуманитарных науках. Почти все великие исследователи этой проблемы утверждают, что гуманитарные науки радикально отличаются от естественных наук, причем самое существенное различие состоит в следующем: центральная задача гуманитарных наук — понимать в том смысле, в каком мы можем понимать людей, но не природу. Говорят, что понимание основывается на нашей общей человеческой природе («человеческости»). В своей глубинной форме это своего рода интуитивное отождествление себя с другими людьми, в котором нам помогают выразительные движения, такие как жесты и речь. Кроме того, это понимание человеческих действий. И, наконец, это понимание творений человеческого духа. Я полностью готов принять тезис, что цель гуманитарных наук — понимание, но я сомневаюсь, следует ли нам отрицать, что оно есть цель и естественных наук.

Я выступаю против попытки объявить метод понимания характерным для гуманитарных наук — признаком, позволяющим отличить их от наук естественных. И когда сторонники такого различения клеймят взгляды, подобные моим, как «позитивистские» или «сциентистские», мне, может быть будет позволено заметить, что сами они, похоже, принимают — неявно и некритически — позитивизм или сциентизм как единственную философию, подходящую для естественных наук. Обсасывать разницу между естественными и гуманитарными науками давно было модным и уже стало скучным. Метод решения проблем, метод предположений и опровержений применяется и теми, и другими. Он точно так же применяется при реконструировании поврежденного текста, как при построении теории радиоактивности.

Избегание ошибок — жалкий идеал: если мы не решимся браться за проблемы, настолько трудные, что ошибки почти неизбежны, рост знания прекратится. Собственно говоря, мы больше всего извлекаем знаний именно из самых дерзких наших теорий, включая ошибочные.

Глава 5. Цель науки

Я высказываю предположение, что цель науки — находить удовлетворительные объяснения для всего, что кажется нам нуждающимся в объяснении. Под объяснением понимается множество высказываний, из которых одни описывают подлежащее объяснению положение дел (объясняемое), а другие — объясняющие высказывания. Научное объяснение, всегда, когда оно представляет собой открытие, будет объяснением известного через неизвестное. Чтобы объясняющее было удовлетворительным, во-первых, объясняемое должно логически следовать из него. Во-вторых, должны иметься независимые свидетельства в пользу объясняющего. Я использую выражение «независимое» и противоположные ему выражения “ad hoc” в следующем смысле. Мы должны исключить объяснения, включающие круг.

Рассмотрим следующий диалог: «Почему море сегодня такое бурное?» — «Потому что Нептун разгневан». — «Но чем можешь ты поддержать свое утверждение, что Нептун разгневан?» — «Но разве ты не видишь, какое море бурное? И разве оно не бывает бурным всегда, когда Нептун гневается?» Это объяснение мы признаем неудовлетворительным, потому что единственным свидетельством в пользу объясняющего является объясняемое.

Чтобы объясняющее не было ad hoc, оно должно быть богато содержанием — оно должно иметь разнообразные поддающиеся проверке последствия, в число которых обязательно должны входить проверяемые последствия, отличные от объясняемого (т.е., содержание должно быть включено не только для того, чтобы объяснить один конкретный факт). Вопрос «Какого рода объяснения могут быть удовлетворительными?» ведет таким образом к ответу — объяснения в терминах проверяемых и фальсифицируемых общих законов и начальных условий.

Если цель науки — объяснять, то ее целью будет также объяснить то, что до сих пор принималось как объясняющее, например закон природы. Таким образом, задача науки непрерывно обновляется. Мы можем продолжать этот процесс вечно, переходя к объяснениям все более и более высокого уровня общности — если только, конечно, мы не придем к окончательному объяснению, то есть к объяснению, которое либо не может иметь никакого дальнейшего объяснения, либо не нуждается в нем. Но существуют ли окончательные объяснения? Я не верю, что может быть объяснение, которое не нуждалось бы в дальнейшем объяснении, так как не может существовать самообъясняющих описаний сущности.

Хотя я не думаю, что мы когда-нибудь сможем описать с помощью наших общих законов окончательную сущность мира, я не сомневаюсь, что мы можем стараться проникать все глубже и глубже в структуру нашего мира или, как мы могли бы сказать, в свойства мира, все более и более существенные и все более и более глубокие.

Каждый раз, когда мы переходим к объяснению какого-то предположительного закона или теории посредством новой предположительной теории более высокой степени общности, мы открываем что-то еще о мире, пытаясь глубже проникнуть в его тайны. И каждый раз, когда нам удается фальсифицировать такого рода теорию, мы делаем новое важное открытие. Фальсификации действительно в высшей степени важны. Фальсификации учат нас неожиданному и вновь убеждают нас в том, что хотя наши теории придуманы нами самими, хотя они суть наши собственные изобретения, они тем не менее подлинные утверждения о мире, поскольку могут приходить в столкновение с чем-то, что создали не мы.

Глава 6. Об облаках и часах

Мне нужно как-то объяснить вам появление слов «облака и часы» в заглавии моей лекции. Облака у меня должны представлять такие физические системы, которые, подобно газам, ведут себя в высшей степени беспорядочным, неорганизованным и более или менее непредсказуемым образом. Я буду предполагать, что у нас есть некая схема, или шкала, на которой такие неорганизованные и неупорядоченные облака располагаются на левом конце. На другом же конце нашей схемы — справа — мы можем поставить очень надежные маятниковые часы, высокоточный часовой механизм, воплощающий собой физические системы, поведение которых вполне регулярно, упорядоченно и точно предсказуемо.

Ньютоновская революция привела к следующему ошеломляющему утверждению: Все облака суть часы. Такие воззрения я буду называть физическим детерминизмом. Последователь физического детерминизма будет утверждать, что со всем нашим здравым смыслом мы распределили все объекты не в соответствии с их природой, а в соответствии с нашей неосведомленностью. Благодаря теории Ньютона физический детерминизм, то есть учение о том, что все облака суть часы, стал господствующим убеждением среди просвещенных людей, а все, кто не разделял этой новой веры, стали считаться обскурантами или реакционерами.

Пирс делал вывод, что мы вправе предположить, что во всех часах присутствует определенное несовершенство, или разболтанность, и что это открывает возможность появления элементу случайности в их работе. Таким образом, Пирс предполагал, что наш мир управляется не только в соответствии со строгими законами Ньютона, но одновременно и в соответствии с закономерностями случая, случайности, беспорядочности, то есть закономерностями статистической вероятности. Насколько мне известно, Пирс был первым физиком и философом, жившим после Ньютона, кто осмелился встать на точку зрения, согласно которой в определенной мере все часы суть облака или, иначе говоря, существуют лишь облака, хотя облака и отличаются друг от друга степенью своей облакоподобности.

Только с крушением классической физики и возникновением новой квантовой теории физики почувствовали готовность отказаться от физического детерминизма. Теперь стороны поменялись местами. Индетерминизм, приравнивавшийся до 1927 года к обскурантизму, стал господствующей модой, и некоторых из великих ученых, таких, как Планк, Шредингер и Эйнштейн, не спешивших отойти от детерминизма, стали считать просто старомодными чудаками.

Комптон в своей «Человеческой свободе» он писал: «Физики редко… задумывались над тем, что если… абсолютно детерминистские… законы… оказались бы приложимыми и к поведению человека, то и самих их нужно было бы считать автоматами»). И далее: «…теперь же [после открытия законов квантовой физики] неоправданно использовать физические законы как свидетельство невозможности человеческой свободы».